臨床工学部

特色・概要

近年、医療の高度化と専門化に伴い、生命維持管理装置を含む医療機器はますます複雑化しています。これらの医療機器を適切に操作・管理・保守するためには、高度かつ専門的な知識と技術が求められます。その役割を担っているのが、私たち臨床工学技士です。 臨床工学部の業務は、心臓血管外科業務・手術室関連業務・集中治療業務・デバイス業務・アブレーション業務・血液浄化業務・カテーテル関連業務・呼吸療法業務・内視鏡業務・高気圧酸素療法業務・医療機器管理業務と多岐に渡ります。そのため、各部門に専門的知識をもつ臨床工学技士を配置し、安全な医療を提供することを最優先に業務を遂行しています。また、医師・看護師のタスクシフト・シェアに関しても積極的に取り組んでおり、スコープオペレーター業務においては365日オンコール体制で対応しております。

教育方針について

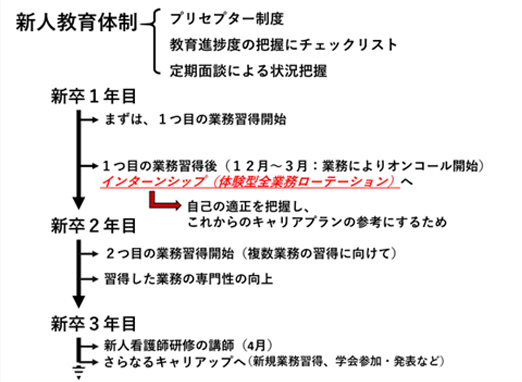

臨床工学部の教育方針は「複数の専門性の獲得とプロフェッショナルの育成」です。臨床工学部におけるプロフェッショナルとは、高い専門性を持っていることはもちろんですが、加えて「状況に応じた臨機応変な対応力」「臨床工学技士として向上心・モチベーションの維持」「多職種とのコミュニケーション力」「視野の広い臨床業務遂行力」が条件と考え人材育成に取り組んでいます。また臨床業務の教育に関しては、各部門に部門役職者を配置しており、部門役職者が中心となりスタッフ教育・指導を実施しています。新人教育は、プリセプター制および教育チェックリストを採用することで、相談がしやすい環境および教育の進捗が共有できる環境の構築に努めています。また、個々のキャリアプラン形成を支援する取り組みとして、すべての業務を1日単位で体験できるインターンシップ制度を設けています。各部門がどのような考え方で業務を行っているのかを実際に体験した上で、自らの将来の方向性を見出せるような仕組みとなっています。

学術活動について

学術活動に関しては、専門性を高める活動の1つとして重要と考えており、学会参加や発表にも積極的に取り組んでおります。

| 2023年度実績 | 2024年度実績 | |

|---|---|---|

| 学術論文 | 6 | 1 |

| 著書 | 1 | |

| 座長 | 4 | 4 |

| 学会発表 | ||

| 講演・シンポジウム | 14 | 15 |

| 一般演題 | 7 | 16 |

スタッフ・体制

-

- 部長 岡﨑 哲也(医療機器安全管理責任者)

- 資格

- 臨床工学技士

- 所属学会

-

- 日本急性血液浄化学会(評議員)

- 京都府臨床工学技士会(副会長)

- 関西血液浄化研究会(幹事)

- 日本体外循環技術医学会

- 日本アフェレシス学会

- 日本人工臓器学会

- 日本臨床工学技士会 など

- ひとこと

- 患者様に最良の医療が提供できるように、医療機器の専門職としてのプライドを持ち常に向上心を持って取り組んでいきたいと思います。 次世代の教育も重要と考えておりますので、個々のメンバーが最大限の力を発揮できるように働きがいのある環境作りと新人教育の質の向上にも力を入れていきたいと思っています。 皆様どうぞよろしくお願いいたします。

-

- 副部長 小山 和彦(医療安全管理室副室長、医療安全管理責任者)

- 資格

- 臨床工学技士

- 所属学会

-

- 臨床工学技士

- 日本臨床工学技士会(医療安全対策委員会委員)

- 京都府臨床工学技士会

- 医療の質・安全学会

- 日本医療安全推進学会

- 日本体外循環技術医学会

- ヒューマンインタフェース学会 など

- ひとこと

- 医療機器の知識だけでなく、患者様の病態を深く理解した上で業務に取り組むことを大切にしています。患者様の安全を最優先に考え、多職種との円滑なコミュニケーションを通じて、チーム医療の一員として質の高い医療の提供に貢献してまいります。また、タスクシフトの推進にも積極的に取り組み、病院運営の効率化とさらなる発展を目指しています。

- スタッフ

-

2025年4月現在

部長 1名

副部長 1名、課長 1名、主任 7名

臨床工学技士 35名、クラーク 1名 - 所属学会

-

- ■ 日本臨床工学技士会

- ■ 日本集中治療医学会

- ■ 日本体外循環技術医学会

- ■ 日本人工臓器学会

- ■ 日本透析医学会(施設会員)

- ■ 日本呼吸療法医学会

- ■ 日本医工学治療学会

- ■ 日本不整脈学会

- ■ 日本アフェレシス学会

- ■ 日本急性血液浄化学会

- など

- 取得資格・認定

-

- ■ 臨床検査技師

- ■ 診療放射線技師

- ■ 内視鏡関連専門臨床工学技士

- ■ 3学会合同呼吸療法認定士

- ■ 体外循環技術認定士

- ■ 透析技術認定士

- ■ 医療情報技師

- ■ 臨床ME専門認定士

- ■ 植込み型心臓デバイス認定士

- ■ 不整脈治療関連専門臨床工学技士

- ■ 医療機器情報コミュニケータ

- ■ 心血管インターベンション技師

- ■ 透析技能検定2級

- ■ 医療安全管理者研修修了

- ■ 医療ガス安全管理者

- ■ 臨床高気圧酸素治療装置操作技師

- ■ 日本DMAT隊員

業務・活動

- 心臓血管外科関連業務

-

当院では、人工心肺業務には臨床工学技士免許と体外循環技術認定士の資格を有するスタッフを含んだ2名以上で人工心肺操作の他、心筋保護液供給装置や自己血回収装置、人工心肺記録、その他周辺装置の操作をしています。またハイブリッド手術室でのステントグラフト術においてデバイス介助も行っています。

毎週、心臓血管外科・麻酔科・手術室看護師、理学療法士との合同で術前カンファレンスを行い、疾患及び術式、注意点、手術進行の流れ、必要物品の確認等をスタッフ間で共有し、当日に臨みます。手術後はデブリーフィングを行い当日の症例を振り返ります。

また人工心肺業務従事者は3年間でのラダー教育を経て体外循環技術認定士取得を目指しており、学会参加や院外発表にも力を入れています。

- 手術室関連業務

-

当院の臨床工学部の手術室業務では、スコープオペレーター業務、手術支援ロボットの機器設定、ナビゲーション業務、眼科業務、整形外科での自己血回収装置の操作・管理を行っています。

■内視鏡用ビデオカメラ操作

令和3年法令改正により臨床工学技士の新たな業務範囲として、「手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作」が加えられました。当院では執刀医や介助医が術中操作に専念出来るようスコープオペレーター業務を行っています。365日、緊急対応できるようにオンコール体制をとっています。

■手術支援ロボット

手術支援ロボットとは、内視鏡手術を支援するシステム「da Vinci Xi(ダヴィンチXi)」を用い、医師が遠隔操作で手術を行うものです。技士はダヴィンチの設置、設定、術中の装置の監視、トラブル対応等を行っています。

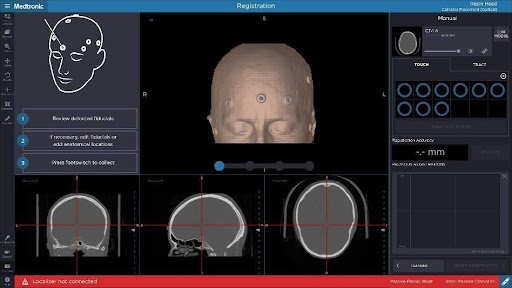

■ナビゲーション

耳鼻科、脳神経外科でのナビゲーションシステムでは、術前CTやOアームを用いた術中のCTの画像に基づきリアルタイムで情報を術者に提供することで、より安全に手術を進めることができます。臨床工学技士はナビゲーション装置への画像の取り込み、3D画像の構築、術中のナビゲーション装置の操作等を行っています。

■眼科

白内障、硝子体手術では水晶体や硝子体を切除する専用装置が使用されます。当院では装置のセッティングや術中操作、清潔の器械出しを臨床工学技士が行っています。

- カテーテル関連業務

-

■カテーテル業務

当院のカテーテル室は3室あり、2室はバイプレーンの放射線装置を備えています。心臓・下肢虚血、脳・腹部カテーテル、シャントPTA等行っており、臨床工学技士は医師の指示のもとにイメージング(IVUS,OFDI,OCT)の操作や物品出し、ポリグラフの操作等を行っています。またローターブレーターやダイヤモンドバック、レーザーアブレーション(ELCA)などの特殊機器の操作も行っています。また重篤な症例ではECMOやIABPやImpellaといった補助循環装置の操作も行っています。

■アブレーション業務

当院では、カテーテルアブレーション治療における高度で専門的な医療技術支援を、臨床工学技士が担っています。臨床工学技士は、心内電位記録装置、3Dマッピングシステム、心臓電気刺激装置、RF高周波アブレーション装置など、多岐にわたるデバイスの操作・設定・トラブル対応・管理を担当しています。特に3Dマッピングでは、詳細な心腔構造の構築や不整脈起源の可視化、リアルタイムでのカテーテル位置追跡など、高度な空間認識が要求され知識と経験を活かし、医師と密に連携しながら手技をサポートしています。

不整脈治療チームの一員として、治療精度の向上と合併症の回避を常に意識した業務を遂行しています。

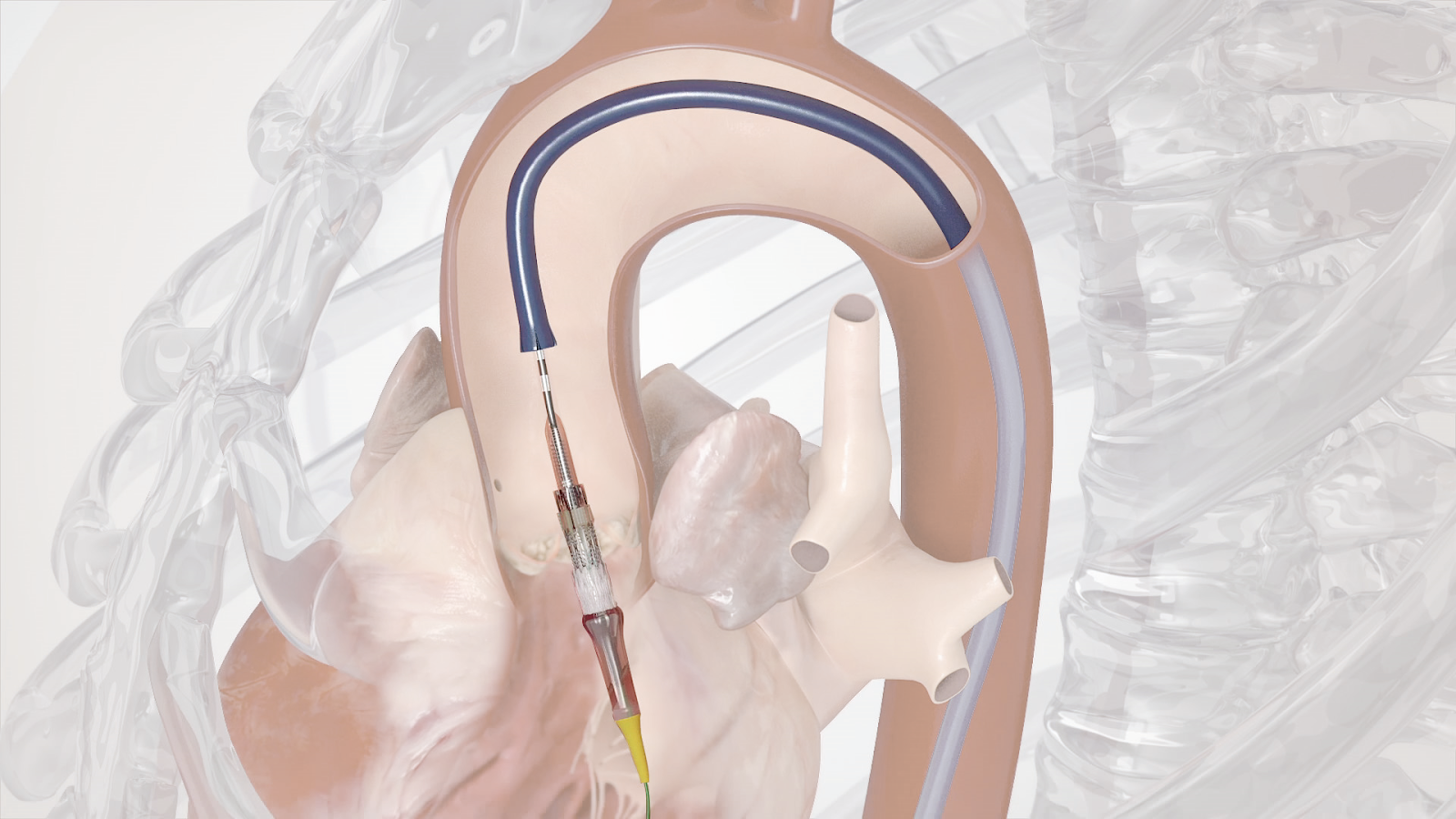

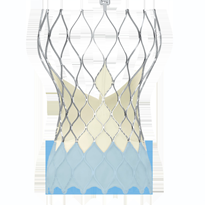

■TAVI(経カテーテル的大動脈弁留置術)業務

TAVI(transcatheter aortic valve implantation)とは、心臓以外の病気を抱えていたり、体力が低下したりしていて手術に耐えられないような大動脈弁狭窄症の患者に対する心臓カテーテル治療になります。臨床工学技士は、手術中に患者の状態が急変することもあるため患者の循環をサポートするための補助循環装置や人工心肺の準備、操作管理等を行っています。その他にも治療に必要な物品を術野に出したり、弁を留置する際に必要となるデリバリーシース(留置弁を心臓まで運ぶための管)に留置弁をセットするデバイスの準備を行っています。TAVI治療がスムーズに進行するよう、素早く正確な準備を心がけています。

- 内視鏡業務

-

当院の内視鏡センターは、検査・処置室が3部屋と透視検査室が1部屋の合計4部屋で稼働しています。内視鏡センターでの臨床工学技士の活躍は多岐に渡り、治療の介助から機器管理まで行っています。日々の検査から治療まで医師・看護師と共に安全な検査治療を目指しています。また、緊急対応のため365日オンコール体制をとっています。

■検査

上部消化管内視鏡検査及び、下部内視鏡検査、超音波内視鏡検査、肝生検をしています。使用する内視鏡スコープ使用前後の点検、検査介助、スコープの洗浄、エコーの補助を行っています。

■治療

早期癌に対する粘膜下層剥離術(ESD)や内視鏡下逆行性胆管膵管造影(ERCP)で結石除去術、出血に対する止血術などを行っており、医師の指示のもと治療の介助や機器操作、スコープの洗浄を行っています。

また、救急指定医療機関であるため、緊急症例にも対応しています。

- 主な治療 -

上下部消化管出血・異物除去術・イレウス管挿入術・軸捻転解除・内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)・内視鏡的粘膜切除術(EMR)・内視鏡的逆行性胆管膵管造影法(ERCP)・内視鏡的静脈瘤硬化療法(EIS)・内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)・経皮的ドレナージ術(PTCD,PTGBD)・経皮的吸引穿刺法(PTGBA,PTLAA)・ラジオ波焼灼療法(RFA)・内視鏡的壊死組織除去術等

■気管支内視鏡検査

感染症検査・癌の確定診断などの検査、超音波を使用したEBUS-GSやEBUS-TBNAの検査、出血や瘻孔閉鎖などの治療も行っています。技士はスコープ使用前後の点検や検体処理、スコープ洗浄を行っています。また、各病棟に出向き、貯留分泌物の回収や異物除去、気道熱傷などの観察も行っており救急分野にも参加しています。 - デバイス業務

-

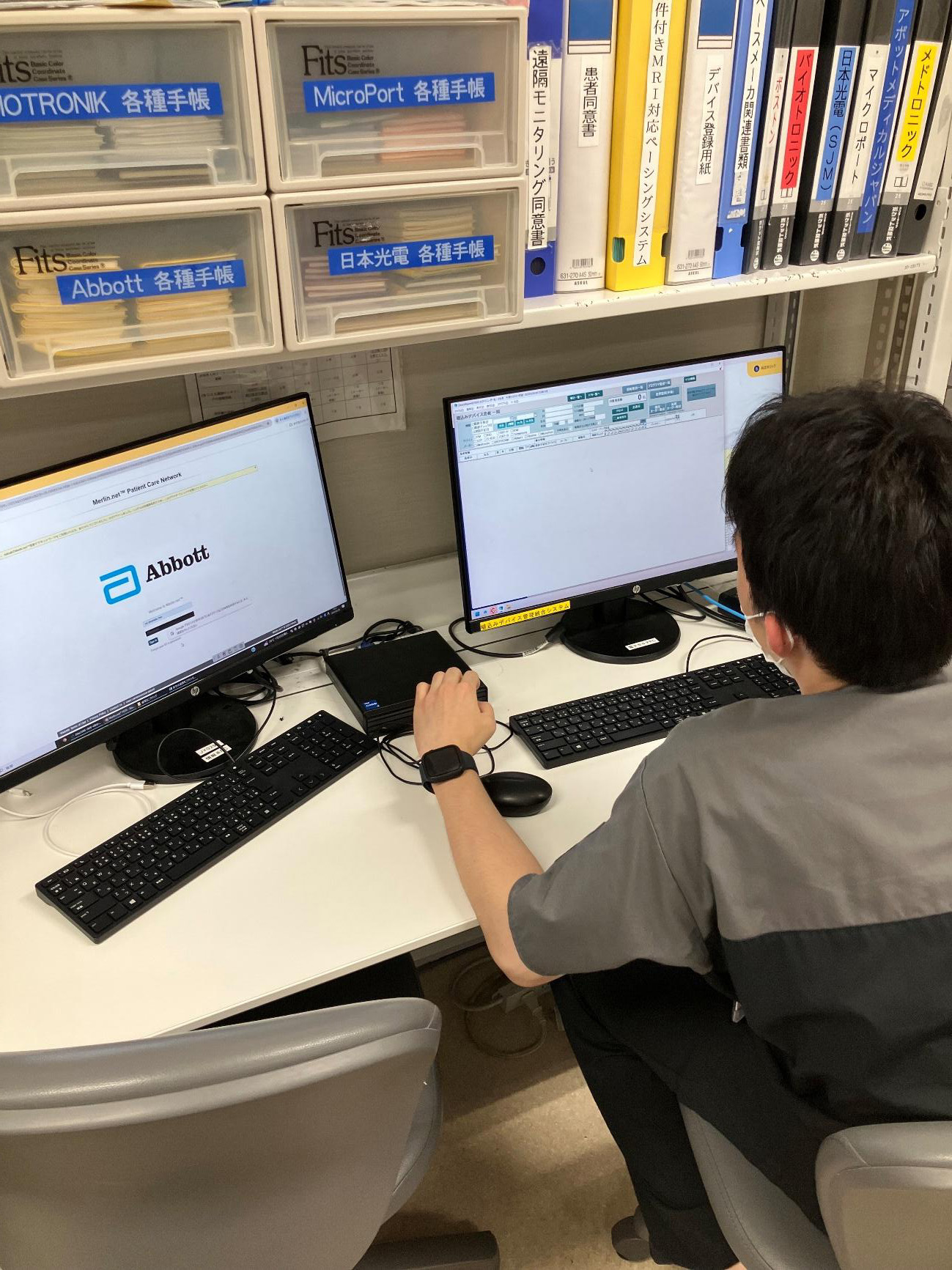

当院のデバイス業務では、心臓植込みデバイスの植込み術・交換術への立会いをはじめ、ペースメーカ外来でのチェック、MRI撮影時や電気メスなどの使用を伴う手術時の立会い、一時的体外式ペーシング装置を使用している入院患者へのラウンドなど、幅広い業務を行っています。

取り扱っているデバイスは、PMに加えてICD、CRT、S-ICD、リードレスペースメーカと多岐にわたり、各種デバイスに対応した専門的な対応を行っています。

また、遠隔モニタリングの導入にも積極的に取り組んでおり、デバイスの異常やトラブルを早期に発見できる体制を整えています。医師との密な連携を通じて、心臓植込みデバイス患者に対して最適な医療の提供を目指しています。

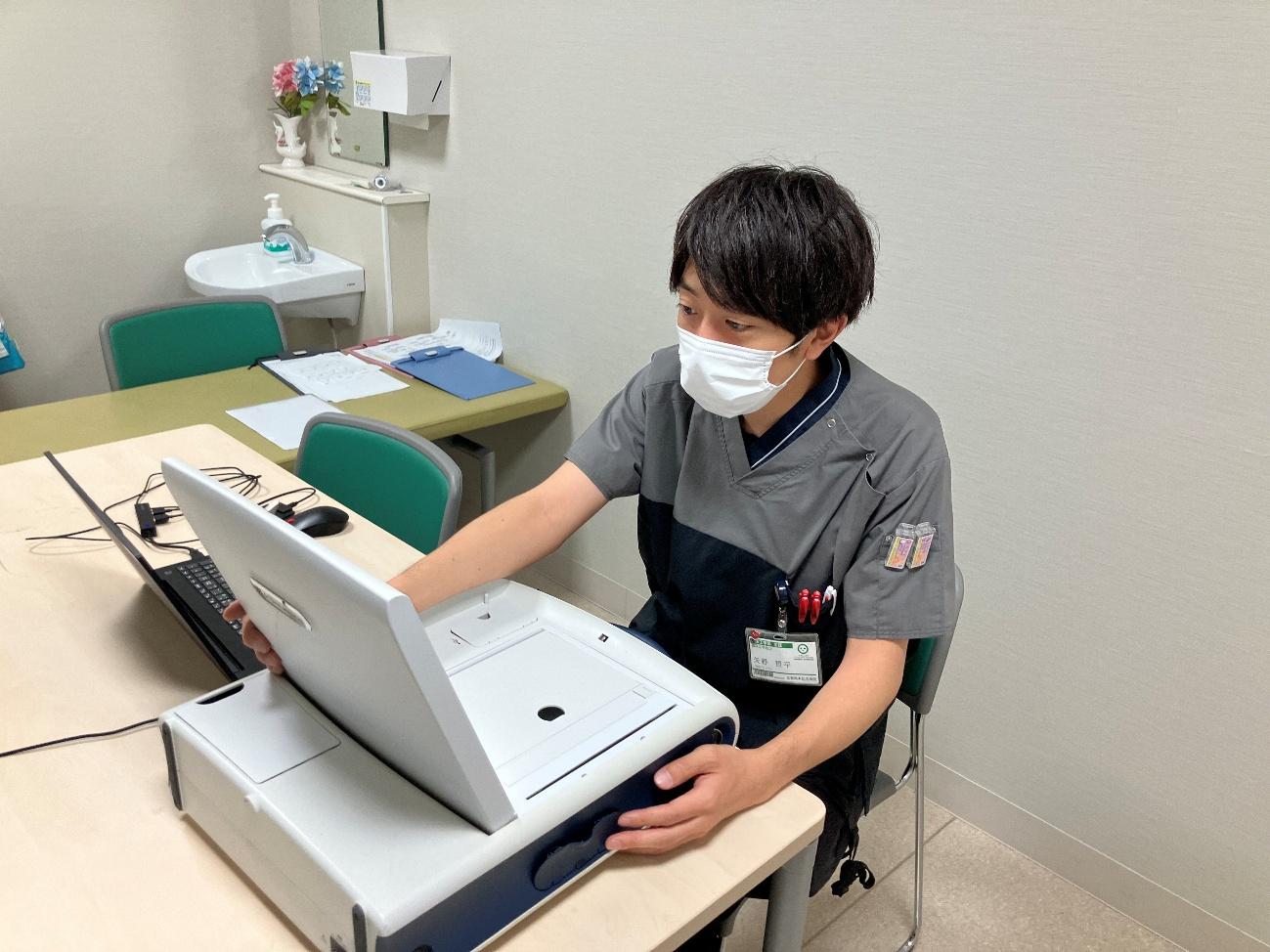

さらに、2024年からはデバイス管理統合システムを導入し、業務の効率化を推進しており、デバイス情報の一元管理や作業時間の短縮を図り、より質の高いチーム医療の実現に努めています。

- 血液浄化業務

-

血液浄化センターは陰圧個室含めベッド数30床で午前、午後、夕方帯と区分しながら外来と入院の患者様の治療にあたっています。当院は災害拠点病院でもあり近隣の透析患者様を受け入れるため、専用倉庫には3日分120人分の緊急透析医材を備蓄して災害時に備えています。

臨床工学技士は透析機材管理、プライミング、水質管理、シャント穿刺、透析中の受け持ち業務などを行っています。その他にも採血、画像検査データに基づいた透析条件の提案やシャント穿刺困難時にはエコー下穿刺、シャントエコー評価、コンソールメンテナンス、水質検査などを定期的に実施し、安全でより質の高い医療を提供するにために他職種とも連携しています。血液透析以外にも、血漿交換療法(PE)、血漿吸着療法(PA)、顆粒球吸着療法(G-CAP)、胸水・腹水ろ過濃縮再静注法(CART)等、多岐にわたるアフェレシスにも対応しています。

またシャント治療(VAIVT)や包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)の治療にも臨床工学技士が最新の知見を取り入れて積極的に介入しています。

- 呼吸療法業務

-

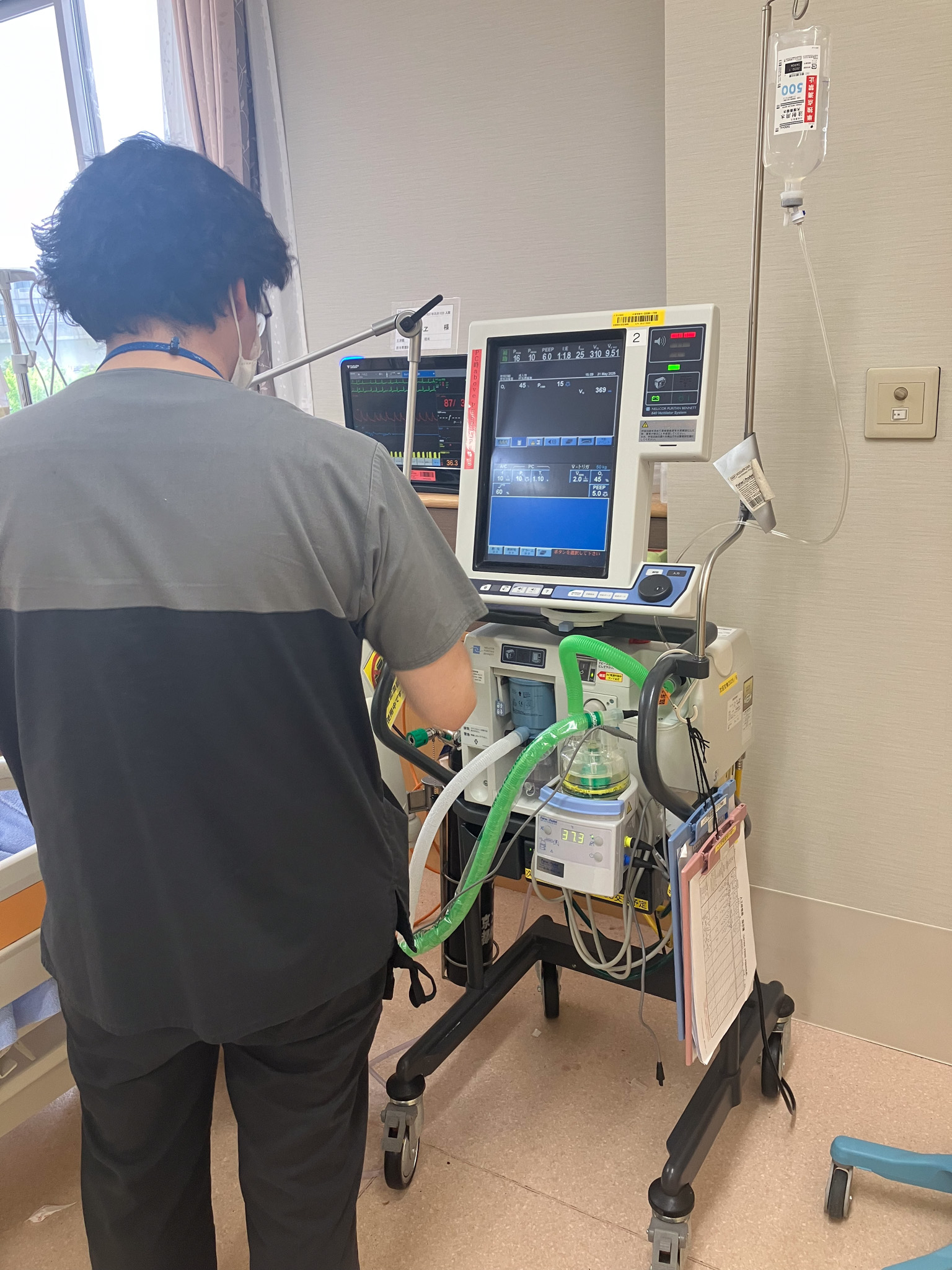

■呼吸療法業務

当部では人工呼吸管理に力を入れており、毎朝、RST(Respiratory Support Team:呼吸サポートチーム)のメンバーと共に人工呼吸器使用中の患者についてカンファレンスを行い、多職種による情報共有と連携を図っています。

業務内容としては、人工呼吸器の導入・設定調整から、離脱(weaning)に至るまで、幅広く支援を行っています。また、一部のスタッフはRSTの一員として、医師・看護師に限らず、さまざまな職種と意見交換を行い、患者にとって最適な呼吸管理が提供できるよう努めています。人工呼吸器を安全かつ効果的に管理するためには、多職種との連携が不可欠です。そのため、多職種を対象とした勉強会の開催にも力を入れており、チーム全体の知識と技術の向上に取り組んでいます。■ SAS業務

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは睡眠中に呼吸が止まる事で無呼吸を起こす病態です。気道の閉塞で SAS になってい る場合には持続式陽圧呼吸療法(CPAP)での改善が見られます。CPAPを使用するとその風圧により気道の中にスペースが確保され、やわらかい組織を強制的に押し開きます。すると、鼻でスムースに呼吸をすることが出来るようになります。

当院の SAS 業務では、検査結果から睡眠時無呼吸症候群の治療としてCPAPの導入を行っています。また、治療方針の提案をする事で、患者様が快適に継続して治療を行えるよう努めています。 - 集中治療業務

-

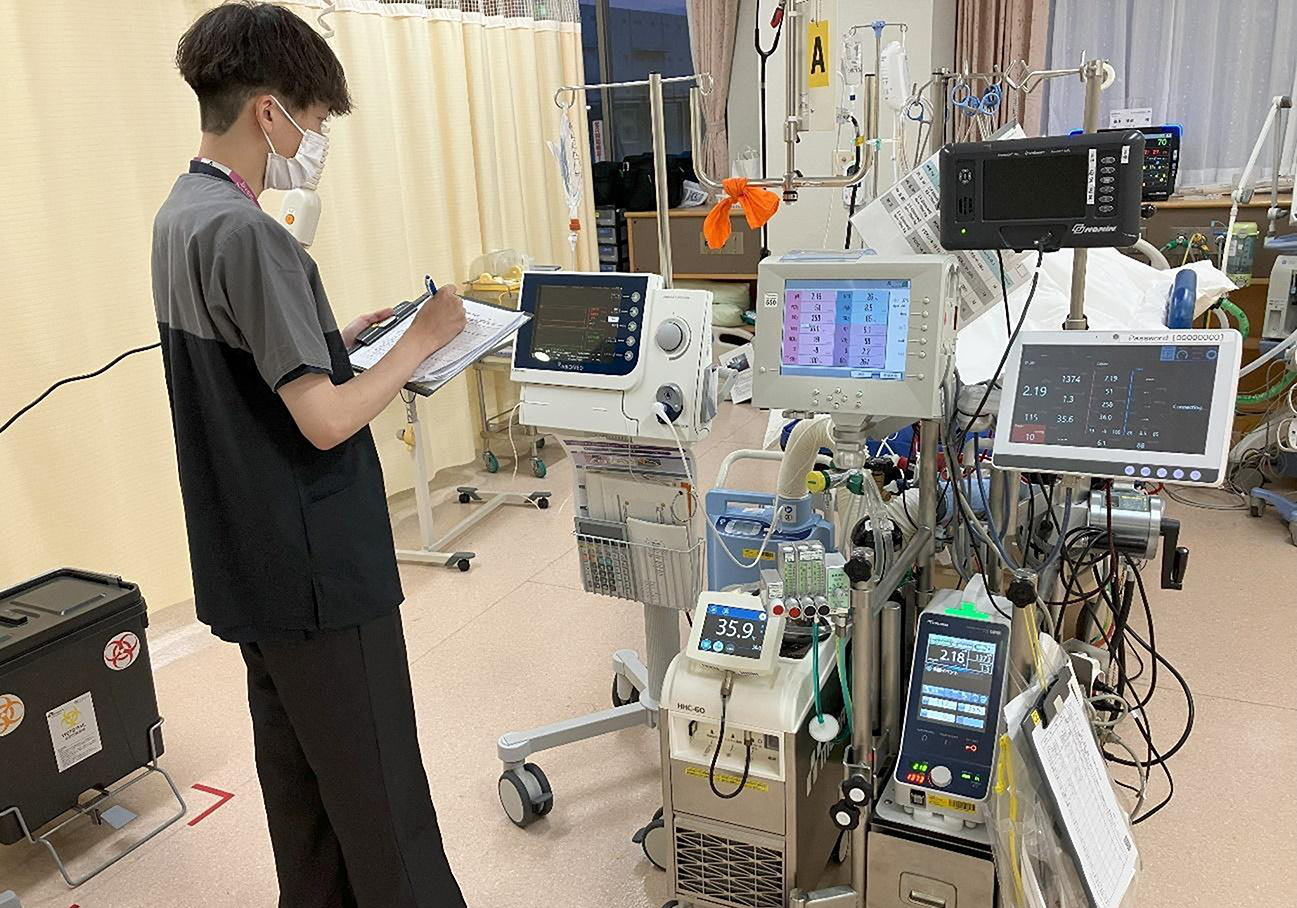

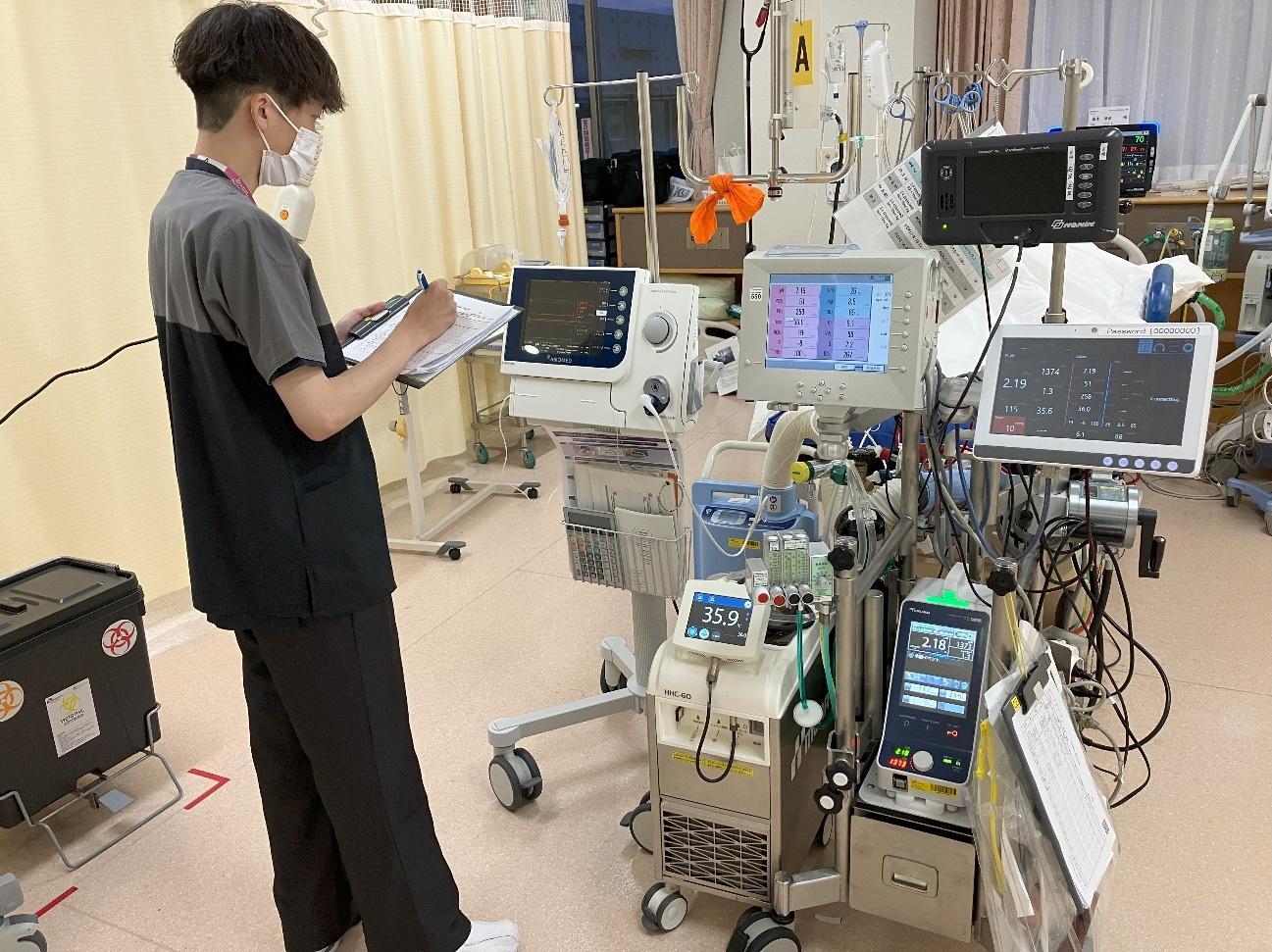

集中治療室(ICU)と高度治療室(HCU)では、患者さんの生命を支える多種多様な医療機器が用いられています。人工呼吸器や体外式膜型肺(ECMO)、血液浄化装置のような生命維持を代替する装置に加え、バイタルサインを常時監視する様々なモニター類が活用されています。これらの高度な医療機器の操作と管理には、専門的な知識と熟練した技術が不可欠です。臨床工学技士は、生命維持管理装置や医療機器の専門家として、集中治療の現場で重要な役割を担っています。

当院では、日勤帯に3〜4名の臨床工学技士を配置し、生命維持管理装置に関する専門的な知識と技術を活かし、積極的に治療に貢献しています。また、夜間もICU・HCU専任の臨床工学技士を配置することで、24時間体制での迅速な対応を可能にしています。

- おかもとクリニック(透析センターあすなろ)での業務

-

臨床工学技士は、日々の透析機器操作に加え、質の高い透析を提供するために、業務内容ごとにチームを編成し、専門性の高い管理体制を構築しています。

具体的には、水質管理、機器管理、物品管理、マニュアル作成、VBA開発、シャント・データ管理、災害対策など、各分野に特化したチームを組織し、患者さんに安全かつ効果的な透析治療を提供できるよう努めています。

シャント管理チームでは、積極的にシャントエコーを実施し、「シャントマップ」を作成しています。シャントマップをベッドサイドに設置することで、穿刺時に必要な情報をスタッフが正確に把握できるようにし、トラブルの早期発見にも役立てています。また、必要に応じてエコー下穿刺も行い、安全な穿刺環境を整えています。

透析効率チームでは、毎月、透析前後の採血データをもとに透析効率を評価しています。膜面積・血流量・透析時間などを適切に調整し、全患者において平均Kt/V 1.5を達成しています。さらに、クリアランスギャップからシャントの状態もあわせて評価し、全体的な透析の質向上に取り組んでいます。

また、スタッフ教育にも力を入れており、慢性透析に関する知識や技術の向上を目的とした研修や勉強会を継続的に実施しています。

- ME機器管理業務

-

臨床工学部では、院内の医療機器を一元的に管理しており、保守・点検業務に加えて、医療機器の選定や再配置なども行い、適正使用の推進に取り組んでいます。

医療機器保守管理業務では、臨床工学部の全スタッフが約2,000台にのぼる院内の医療機器の点検・管理を担当しています。専用の医療機器管理システム「ME-Tomass3」を活用し、RFIDタグやバーコードにより、機器の配置場所や点検履歴を一元的に管理しています。

また、院内だけでなくドクターカーで使用される医療機器についても、安全に使用できるよう日常点検・定期点検を徹底しています。さらに、清潔な医療機器を安定して提供するため、医療機器管理室を「清掃エリア」「点検エリア」「清潔機器保管エリア」の3つにゾーニングし、動線を一方通行にすることで感染対策と作業効率の向上を図っています。各種医療機器に適した点検が行えるよう、点検器材も充実させています。

新規医療機器を導入する際には、安全で適切な使用が行えるよう、臨床工学技士が主導して勉強会や説明会を開催し、スタッフへの周知と教育を行っています。

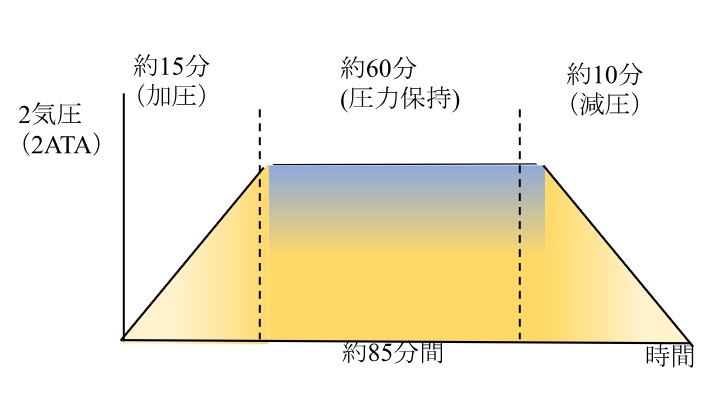

- 高気圧酸素療法業務

-

当院では、2021年度から高気圧酸素療法を導入しており、治療装置である第1種治療装置(1機)を配置しています。高気圧酸素療法とは、大気圧よりも高い気圧下状態にし、通常よりもより高濃度の酸素を供給することで全身の酸素化不足や治癒の促進を図る治療法です。

臨床工学部では耳鼻咽喉科や泌尿器科など様々な診療科と連携し治療を実施しています。また、安全管理を日々行い、患者様へより安全な治療を実施できるよう日々取り組んでいます。

治療時間枠や治療環境などストレスの少ない治療環境づくりを心掛けておりますので是非ご相談ください。