高齢者の大動脈弁狭窄症に、京都岡本記念病院では、循環器内科と心臓血管外科が連携し、2022年の秋から経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)を開始しました。

大動脈弁狭窄症とは?

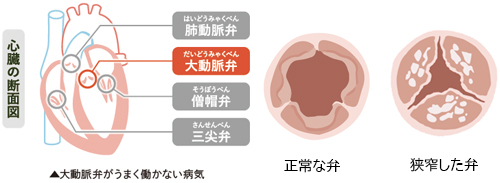

大動脈弁狭窄症(Aortic Stenosis:AS)は心臓弁膜症の代表的な疾患です。心臓の出口に位置する大動脈弁の動きが悪くなり、弁の開きが制限されることで、心臓から全身へ血液を送り出しにくくなってしまいます。病気が進行すると、労作時の息切れ、狭心症のような胸の痛み、失神、不整脈などの症状が出現し、重篤な心不全の発症や突然死に至る場合もあります。また、無症状で進行することも多く、早期発見と適切なタイミングでの治療が重要です。

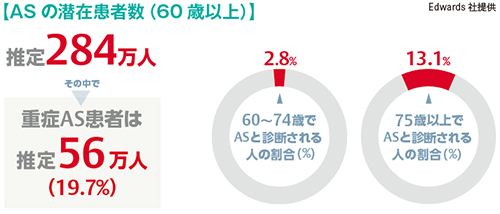

大動脈弁狭窄症には、大動脈弁の先天性疾患,リウマチ・炎症性変化などさまざまな原因がありますが、高齢化の進む本邦では加齢に伴う弁の石灰化(カルシウムの推積)が原因となる場合が最も多いです。わが国での罹患率は60~74歳で2.8%、75歳以上で13.1%と報告されており(※1)、60歳以上のAS潜在患者は約284万人、そのうち手術を要する重症の患者は約56万人と推計されています。

※1

De Sciscio P, Brubert J, De Sciscio M, et al. Quantifying the Shift Toward Transcatheter Aortic Valve Replacement in Low-Risk Patients: A Meta-Analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2017; 10: e003287.

症状は息切れ、胸の痛み?大動脈弁狭窄症の症状と治療法

TAVIとは?

より低侵襲に!開胸せず、心臓を止めずに行える治療

大動脈弁狭窄症の根本的治療は、従来胸を開けて行う大動脈弁置換術でしたが、本邦では2013年より新たに、経カテーテル大動脈弁埋め込み術(Transcatheter Aortic Valve Implantation:TAVI)が導入されました。

TAVIとは、医療用の管(カテーテル)を用いて人工弁を埋め込む治療法です。胸を開かず、心臓を止めずに行える治療なので、体への負担が少なく入院期間も短いのが特長です。これまで手術困難とされてきた高齢者の方でも多くのケースで治療可能となりました。

TAVIアプローチ法(TF)

valve留置

TAVIのメリット

●低侵襲

開胸することなく、また心臓を止めることなくカテーテルを使って人工弁を留置するため身体への負担は少なく、手術時間も比較的短時間(通常1時間程度)です。高齢の患者さんにも施行することができ、今まで手術が難しいとされていた患者さんにとっても新たな治療選択肢となります。●早期回復

手術時間と入院期間が短く、通常術後数日で退院可能となります。患者さんの比較的早い社会復帰が期待できます。TAVIの治療を開始しました

京都岡本記念病院では2022年秋から、TAVIの治療を開始しました。TAVIを行うには、循環器内科医、心臓血管外科医だけでなく麻酔科、放射線科、リハビリテーション科など多科、多職種それぞれの知識と技術が必要となります。また、外科手術とカテーテル治療がシームレスに行えるハイブリッド手術室が不可欠です。TAVIは、これらの条件を満たし、「カテーテル大動脈弁移植術協議会」の認定をうけた施設でしか行えない治療です。当院は経験豊富なTAVI指導医や心臓カテーテル治療専門医が常勤しており、患者さんに質の高い医療を提供いたします。

医療従事者の方へ

TAVI の適応拡大

TAVIは、外科的手術が施行可能な患者さんを含め、全ての症候性重症AS患者さんに検討が可能となりました。外科的手術不可・高リスクである患者さんに加えて、これからは外科的手術が可能な患者さんにもTAVIが適応となります。

TAVI施行後の良好な予後のためにはタイミングが重要です。また、治療の要否は患者さんの年齢だけではなく、フレイル等の全身状態を踏まえて判断しますので、当院にご相談いただき、早期に介入治療を検討ください。

治療方針の決定

治療方針は、年齢、解剖学的要素、個々の外科弁・TAVI弁の耐久性データ、フレイル等さまざまな要素を加味し、すべての患者に対しSAVR、TAVI両方の治療について十分な説明を行った上で患者の希望も尊重し、最終的に決定します。日本循環器学会の弁膜症治療のガイドライン(※2)では治療法選択における年齢のおおまかな目安として、80歳以上はTAVI、75歳未満はSAVRと記載されています。

※2

日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会. 2020年版 弁膜症治療のガイドライン.( 2020年10月16日)

当院におけるTAVI治療までの流れ

| 外来受診 |

| ↓ |

| 術前検査 |

| 術前検査では、血液検査、心電図、胸部X線、頭部MRI、頸動脈エコー、心エコー、心臓CT、心臓カテーテル検査などを行います。 |

| ↓ |

| ハートチームカンファレンス |

| 循環器内科医、心臓外科医、麻酔科医、看護師、理学療法士などさまざまな専門家からなる弁膜症チームが手術の必要性や患者さんにとって最善の治療選択肢を話し合います。 |

| ↓ |

| 患者さんやご家族へのインフォームドコンセント |

| 患者さんやご家族に具体的な治療法について最新の情報に基づいて説明を行います。 患者背景や希望を加味した上で、ハートチームカンファレンスを経て治療方針を決定します。 |

| ↓ |

| 治療: TAVI or SAVR or 保存的治療 |

当院におけるTAVI治療後の流れ

| TAVI: 手術時間は1〜2時間程度 |

| ↓ |

| 術後入院: 2日〜1週間程度 |

| 術後は集中治療室にて術後管理を行い、食事やリハビリが問題なく行えるようになれば一般病棟へ移動します。 術後の各種検査を行いながら、病状に合わせたリハビリを実施します。 |

| ↓ |

| 退院と社会復帰 |

| 退院後は日常生活に復帰していただきます。 リハビリが必要な方や、独居などの家庭環境によってはリハビリを目的とした転院となる可能性もあります。 |

| ↓ |

| 外来フォロー |

| 基本的には退院後の通院はそれぞれのかかりつけ病院の外来を受診していただきます。

当院では術後、1カ月、6カ月、1年時に外来にて人工弁や心臓機能に異常がないかフォローさせていただきます。また、定期的にお電話による体調の確認を行わせていただくこともあります。 体調に不具合がある場合は、上記の場合でなくとも必要に応じて当院にて対応させていただきます。 |

介入治療のタイミングの重要性

ASは、症状が出現した段階で「ステージC(心不全症状のあるリスクステージ)」となり、いったん症状が出現すると予後が急速に悪化するため(※3)、適切なタイミングでの治療が重要です。

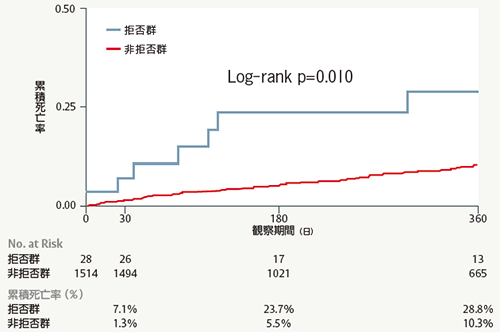

そこで、症候性の重症AS患者において、治療の施行を拒否したことによる治療時期の遅れが予後に及ぼす影響について検討した研究を紹介します。

2013年10月から2016年7月までにTAVIを施行され本邦におけるOCEAN-TAVI registryに登録された重症

AS患者1,542例を、TAVI拒否群28例(うち、サピエンXT /サピエン3使用25例)、TAVI非拒否群1,514例(うち、サピエンXT /サピエン3使用1,376例)に分け、患者背景、周術期の患者転帰、死亡率について比較検討した臨床成績です。

治療適応があるにもかかわらずTAVI治療の施行を少なくとも1回以上拒否した患者では、中期的な予後が悪化する可能性が示唆され(※4)、適切なタイミングで治療を開始する必要があります。

TAVIの施行拒否の有無別にみた全死亡率(※6)

Patients Refusing Transcatheter Aortic Valve Replacement Even Once Have Poorer Clinical Outcomes, Shimura T, Yamamoto M, Kano S, et al. Copyright © 2018 the American Heart Association Reproduced with permission of John Wiley & Sons, Inc.

OCEAN-TAVI registryはエドワーズライフサイエンス株式会社、日本メドトロニック株式会社、第一三共株式会社から資金提供を受けている

※3

Ross J Jr, Braunwald E. Aortic stenosis. Circulation 1968; 38: 61-7.

※4

Shimura T, Yamamoto M, Kano S, et al. Patients Refusing Transcatheter Aortic Valve Replacement Even Once Have Poorer Clinical Outcomes.

J Am Heart Assoc. 2018;7:e009195.

お問い合わせ

患者さん:京都岡本記念病院でTAVIの治療をご希望の方は、まずはかかりつけ医、主治医にご相談ください。

医療従事者:地域医療連携室にお声掛けください。

- お問い合わせ

-

患者さんは:京都岡本記念病院

-

0774-48-5500(代表)

医療従事者の方は:京都岡本記念病院 地域医療連携室

-

0774-46-5981(直通)